文と写真●Believe Japan

日本の福祉車両は年々改良されて使い勝手がよくなり、ラインアップの拡充も著しいが、パーソナルモビリティの意識が高いヨーロッパではどのような状況なのだろうか。現地を訪れ、感じた事をまとめてみた。

「後付け」、「改造」が基本

日本の自動車メーカーは、今日ミニバンから軽自動車まで、さまざまな車種で福祉車両を設定している。一方、ヨーロッパでは一部のメーカーを除いて、純正の福祉車両はあまり見当たらない。自動車メーカーのホームページを見ても、ほとんど設定がない状況だ。

しかし高度なクルマ社会のヨーロッパは、実際に訪れると身体の不自由な方の多くが日常的にクルマ移動していることがわかる。そして、そのなかでも自ら運転するタイプの車両が多い印象を受ける。メーカー純正の福祉車両が充実している日本とは異なり、ヨーロッパでは自動車メーカーに加え、福祉装置メーカーと福祉車両の架装会社が大きな役割を果たしているのが特徴だ。

自動車メーカーが生産した一般車両をベースに、福祉装置メーカーは装備する機器に加え、乗り降りや運転補助のシステム全体を開発していることが多い。ユーザーは福祉車両の架装会社を訪れ、現在乗っている車両の福祉車両化や新たに購入したいモデルをもとに、必要な福祉機能や取り付ける装備などを相談するのが一般的だ。

このヨーロッパスタイルの優れた点としては、「モデル選択の自由」が挙げられる。自分のライフスタイルにジャストフィットする車両に、必要最小限の改良、改造で仕上げていくのだ。こうした特性の背景は、いかにも合理性を重んじるヨーロッパの文化らしい。これは結果的にコストの節約にもつながっている。近年、日本でも後付けのシステムによる福祉車両が注目を集めている。とくに「好みのモデルに乗りたい」、「輸入車に乗りたい」というユーザーにとっては歓迎すべき傾向だ。

自動車メーカーの福祉車両

日本では主流となる自動車メーカー「純正」の福祉車両は、ヨーロッパでは少数派。モデルラインアップしているのは、これまでフォルクスワーゲン、メルセデス・ベンツ、フォード、オペルなど少数だった。しかし独自開発だけでなく、福祉車両架装会社などが手がけるモデルも含めて、自動車メーカーから販売される福祉車両は確実に増えている。

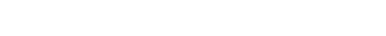

ハノーファーで行われた世界最大規模の国際商用車展IAA 2018のフォードブースで展示されていたミニバン、フォード トルネオ・コネクトのスロープ車。架装全般を担うのは福祉車両専門の装置メーカーMobilTec(モービルテック)だ。

MobilTec販売部門の責任者フィッリップ ハメルさんは、ヨーロッパの福祉車両の特徴として「手動」であることを挙げた。「日本では車いすの乗り降りが電動でアシストされているようですが、ヨーロッパではほとんどが手動です。スロープの傾斜がゆるく、介護者の体力がある程度あれば、手動の方が速やかに乗り降りでき、メンテナンスの不安も少ないですから」と説明する。

こちらも国際商用車展IAA 2018に展示されていたフォルクスワーゲン キャディ・マキシの福祉車両。スロープ車で、架装はFOCACCIA GROUP AUTOMOTIVE(フォカッチャ・グループ・オートモーティブ)によって行なわれている。体重80kgの大人が座る車いすを、小柄な女性が電動アシストのない状態でスムーズに乗車させることができる。

明るい笑顔で実演してくれたのはFOCACCIA GROUP AUTOMOTIVEのセールススタッフ、ステラ・ラッキーさん。「最新の福祉車両は、取り扱いのスムーズさが重視されています。このスロープ車は、スロープの軽量化とばねアシストによって、力をかけずにラクに展開ができます」と語る。

こちらはミドルクラスのミニバンとして人気があるフォルクスワーゲン キャディ・マキシの助手席リフトアップシート車。日本でもおなじみのタイプだ。

フォルクスワーゲン マルチバンに取り付けられているのはサイドリフト。日本ではほとんどが後方から乗り込むタイプだが、ヨーロッパでは真横からのアクセスが主流だ。

リフトアップされるとフラットなフロアにそのまま乗り込める。スムーズに前方へと移動し、運転席に移乗する。手動運転装置が付いているので、車いすユーザー自身で運転ができる。

手動運転装置は一般的な装備で、ヨーロッパでは多くの車両に設定されている。フォルクスワーゲンは福祉車両でもっともアクティブな自動車メーカーといえる。どの福祉車両もそうだが、装備、機能のシンプルさが印象的だ。

メルセデス・ベンツは、REHACARE 2018でリモートパーキングアシストを実演した。スマートフォンから車庫入れなどを遠隔操作できる。両側を車両に挟まれた駐車場などでは車いすのアクセスは不可能だが、リモートパーキングアシストを使えば、広いスペースまでクルマを誘導させてから乗り降りを行える。

福祉車両でも、プレミアムブランドのメルセデスらしいハイテクと高い質感を感じることができる。こちらはVクラス。

ペダルの踏み間違えを防止するガード。乗り降りがしやすいようにスライド量が多いシートレールなど、ユーザー目線に立った細やかな配慮も随所にわたって見られる。

モータースポーツにおける福祉車両

障がい者スポーツが盛んなヨーロッパでは、日常生活の移動だけでなく、モータースポーツの分野でもバリアフリーが進んでいる。こちらは、REHACARE 2018で展示されていた手動運転装置を備えたアウディTTSのレースマシン。元スキー選手で下半身麻痺の障がいを持つReini Sampl(レイニ・サンプル)選手がORMシーズン(オーストリアラリー選手権)で戦う車両だ。アウディは同選手と共同でマシンの開発、改良を積極的に行っている。

横転などの事故から乗員を守るロールケージで補強されたコクピットは、手のみで運転できるようにカスタマイズされている。

リヤゲートを開けると、車いすがしっかりと固定されていた。

ヨーロッパでは以前よりも自動車メーカーが積極的に福祉車両を開発、販売していく姿勢が見られる。一方、日本では、福祉機器メーカーや架装会社が徐々に存在感を増し、さらに自動車メーカーも福祉車両のラインアップを充実させることで、「好きなクルマに自由に乗れる」方向に向かっている。互いの状況は近づいているといえるかもしれない。今後の進展に期待を込めながら、注目していきたい。

No Comments