文と写真●Believe Japan

さまざまな理由で脳に障害を受けた後、自動車の運転ができなくなることがある。

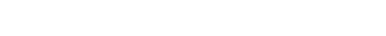

「前頭前野皮質(前頭葉)、この部分がしっかりしていないと残念ながら運転は難しいのです」。東京慈恵会医科大学附属第三病院 リハビリテーション科の渡邉修先生は言う。

渡邉先生は、脳に障害を受けてしまった方が運転を再開することを助ける「自動車運転外来」を行なっている。外傷や腫瘍等が原因で、脳の機能を一部失った方が再度運転ができるかどうかの判断をしたり、リハビリをして機能を回復させる。

運転を行うのは「脳」

「自動車の運転には、<高次な脳機能>が必要です」と渡邉先生。たとえば、小雨が降っている日に、買い物をするために自動車で出掛ける。どの道を通っていけば近いだろうか。高速道路に乗ったほうが早いだろうか、それとも一般道の方がかえって渋滞を避けられるだろうか。着いたら近くに駐車場があっただろうか、それとも地下駐車場がついているのだろうか。ルート案内はカーナビを使うとしても、全体の運転の計画を立てるのは人間の脳だ。そして、アタマのおでこの部分、前頭葉が「計画性」「遂行機能」を司る。

駐車場でエンジンをかける、ギヤを入れてステアリングを切る。車幅の感覚を感じて、駐車場の障害物にぶつからないように車道にクルマを進める。歩道の前で一時停止。その瞬間、左側20メートルくらい先から自転車が高いスピードで走ってくる。一方、右側には傘をさして立ち止まった歩行者が見える。このひとはただここで立ち止まっているのか、それとも進みたいのか。自転車はあとどのくらいの時間で目の前を横切るのだろうか。

ふだん何気なく運転しているドライバーの脳内では、このような認識や判断が絶え間なく行われているのだ。「空間の認識」、また「地理的な認識」は脳の右側の頭頂葉が支配する。「注意力」は前頭葉だ。街に出て、クルマを進める。時速40キロ制限の狭い道を走行する。一時停止のサインを見てアクセルペダルから足を離し、ブレーキを踏む。「40」と書かれた標識や一時停止の「止まれ」などの「文字の理解」を担うのは脳の左側、側頭葉と頭頂葉の働きだ。

前頭葉は大脳のもっとも前部となる脳領域で、人間の脳全体の約30%程度を占める大きな部分、いわば司令塔的な部分である。そして、この部分は自動車の運転においても大切な部分を司っている。「注意力」「遂行能力」だけではなく、たとえば、自転車にも歩行者にもそれぞれ優先順位をつけて気をつけるような「配分力」や「判断力」もこの部分が機能して体を動かしている。そして、側頭葉部分やその他の部分も高度に統合的に機能して初めて自動車をぶつけずに運転して行くことができる。事故を起こさないということは、社会で他の人や物に危害を与えないということ。つまり脳が自動車を運転する「高次な脳機能」を発揮して初めて、個人の自動車運転が社会的に受け入れられることになる。

脳構造の模型を手に説明する渡邉先生。安全な自動車の運転を行うには、左右大脳半球の広範な高次脳機能が必要となる。

「脳自体は豆腐のように柔らかい器官。強い衝撃を与えると、外傷がないように見えても頭蓋骨の内側と衝突して細胞自体が損傷を受けてしまうことがあります。たとえば自動車の事故などでアタマの前面を強く前に打ち付けると、大切な前頭葉が損傷を受けてしまうことがあります」と説明する渡邉先生。自動車自体を動かすことができても、前頭葉が損傷を受けると十分な注意力や判断力を持つことができなくなることがあるのだ。すると、自動車を障害物にぶつけてしまったり、他の交通と事故を起こしてしまうことがある。また、右側側頭葉が障害を受けると、空間把握が難しくなり、障害物の位置関係を正確に把握することができなくなる。左側側頭葉が損傷すると、制限速度やスピードメーターを見ても数字を正しく認識できなくなることもある。

写真左:こちらは左脳。左側手前が前頭葉。溝で別れて右側が側頭葉となる。右下に伸びるのは脳幹。左脳は、道具などの操作をはじめ、数字や言語も司っている。

写真右:左右側頭葉の内側にあって、記憶を司る海馬(かいば)は、非常にデリケート。そのため、脳に強い衝撃を受けると記憶障害の発生頻度は高い。

自動車運転外来

渡邉先生が取り組んでいる「自動車運転外来」は、言い換えると「認知リハビリテーション」である。

◎まず、脳の状態を画像で確認する。あまりに広範囲の障害が器質的に(物理的に特定できるような状態で)ある場合は運転が難しいことがある。

◎続いて、神経心理学的検査で、注意障害や半側空間無視等の障害をみる。しかし、こういう「静的な」診断だけでは運転に十分な機能を、検査できないと渡邉先生は言う。

◎基本的な生活機能ができるかどうかを確認する。食事、入浴、トイレ。これが自分でできているか。続いて、料理、洗濯、買い物、掃除。

◎そのあと、ドライビングシミュレーターを行い、実際の運転での状態をチェックする。

自立した生活ができていないと、運転は難しいことが多い。日常生活での空間能力がないと、さらに高次な自動車運転は難しいためである。

道路状況や車両の挙動など、膨大なデータを基にして開発される臨場感のあるドライビングシミュレーター。さまざまな運転能力の判定を容易にしてくれる。

ドライビングシミュレーターは、実際の運転に近い状態を作って、脳にストレスをかける。その時に脳はどういう反応ができるのか。質的(運転の複雑さ)、量的(運転時間の長さ)な負荷をかけると、静的な検査では大丈夫であった脳もうまく情報処理ができなくなることがあるというのだ。そのため、実際の運転に近いストレスを脳にかけ、働きを見てみるのである。

そして、コヤマドライビングスクールで行なっているような実車での検査、訓練となる。

あきらめない自動車教習 「自由に運転できる」可能性を広げるコヤマドライビングスクール(1)

あきらめない自動車教習 「自由に運転できる」可能性を広げるコヤマドライビングスクール(2)

自動車運転外来では、全体の検査を行い、自分の脳の状態がどの程度運転に向いているのかいないのか、診断をしてもらえる。費用は通常の外来の診察とほぼ変わらない。初診料を支払い、通院を週一回1カ月ほど通うと、ドライビングシミュレーター、実車教習へと進むことができる。実車教習の費用は、たとえばコヤマドライビングスクールでは、1回6000円程度だ。

渡邉先生が診療部長を務めるリハビリテーション科がある、東京慈恵会医科大学附属第三病院。

渡邉先生の自動車運転外来でうれしい点は、できないひとを振り落とすのではなく、まずは実際の状態を正確に把握して、何ができるのかを見つけることができる点にある。スタートラインである自分自身の認識する「病識」を助けてくれるのである。その上で、ドライビングシミュレーターを繰り返し行い脳機能を回復するリハビリテーションにつなげていくことができるのだ。

たとえば、患者さんの状態によっては、「都市部での運転は難しいが、交通量が多くない場所で片道30分の通勤を同乗者がいる前提で行うことは可能」というような判断をしてもらうことができる。または、「情報処理が若干遅いので、スピードは出しすぎない運転をすること」など。現状の自分ができることを知れば、状態が改善することを期待してリハビリを進めることができるわけだ。運転を諦めていた方でも、自分の状態を客観的に判断してもらえれば、また運転を始めてみようと思う勇気につながるかもしれない。運転が「できる」「できない」という、二つに一つの選択肢ではなく、「できない」場合、どの部分が自分には「できる」のかを探していけるのである。

「脳の細胞は一度破壊されてしまうと、事故の発生日が一番悪い状態で、そこから脳機能の再生がはじまります。それまで覚えていた行動を最初から教えてあげなければいけなくなります。脳細胞(ニューロン)同士はどうやって繋がればよいのか自分では分かりません。繋がる方向性を教えてあげるのが、じつはリハビリの行動そのものなのです」。

器質的な脳障害のある方だけはなく、加齢で運転が難しくなってきた方でも、「ドライビングシミュレーターを10回やれば、そのぶん運転は上手になりますよ」と渡邉先生。最近話題になっている高齢者の免許返納問題に関しては、個人差が大きいため、ある一定の年齢で返納時期を決めるより、現在自分が何ができるのかを個別に客観的に判断して進めた方が合理的であると考えている。

脳のジョギング

「脳の状態をできるだけ健康に保つにはどうしたらよいでしょうか?」と最後に聞いてみる。すると、「脳のジョギングという考え方があります。楽しみながら脳トレのような問題を解くのもひとつ、また社会のシャワーを浴びることが脳にはとてもよいのです。人との関わりの中で生きがいを見つけ、対人間のコミュニケーションを多くとることが脳にジョギングをさせるようなことになり、よい状態を保つひとつの方法になると言えるでしょう」と渡邉先生。

運転をして思う場所に行けるモビリティの自由は、自動車の運転が好きはひとにとっては何ものにも代え難い喜びである。思う時に、思う場所に自由に移動をしたいという気持ち。渡邉先生の「自動車運転外来」は自分の病識をはっきりと持ちつつ、仮に限定的であってもできることを探す努力を可能にする、力強いサポーターなのである。